小时候家里养过几只猫,橘色的,白色的。

每次你从外面回去,院子大门有开锁的响声,它一早就守在那里。推开门瞬间,在你脚下一路走一路蹭,粘着你的脚…

冬天里怕冷,就钻到人被子里,待在脚底下,要是你死命不让,把被子的四角掖的紧紧的,它也就识趣的选择爬在被子上将就一下。

村子里的猫,散养,想去哪儿溜达就去哪儿,饿了,累了从猫眼里钻进来吃吃喝喝睡睡。

橘猫长了虱子和跳蚤,觉得用杀蚊虫的喷雾剂也可以吧?都是杀虫子的。

三下五除二给喷到橘猫的背部,它挣扎着从我们几个手底下跑掉了,不知我们究竟在折腾什么,只觉得危险。

第二天,橘猫背部的毛开始脱落,喷药的那一大片红扑扑的肉露在外面,皮肤干裂的口子一道又一道。

难过的不得了。怎么办?

用清水洗吧,看看能不能减轻药物造成的伤害,再靠近橘猫的时候,它虚弱的失去了抵抗力。

虫子是没了,橘猫也在不久后没了。没有打针,没有宠物医院,也不懂什么除虫之类的专业知识。

妈妈说以后再也不要养了,害命。

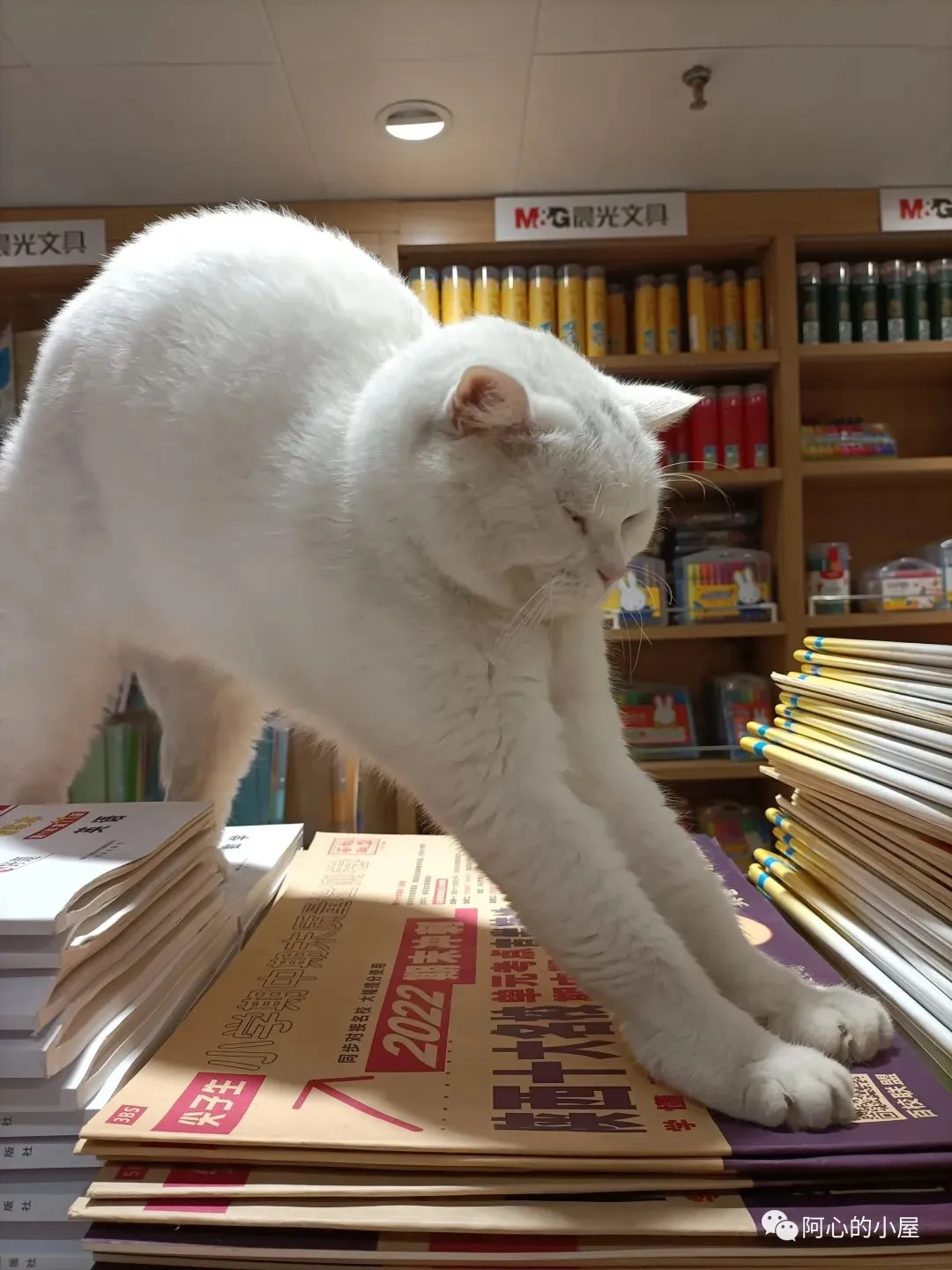

后来的后来有了一只白色的、小小的、白白的、绒绒的,看着很是心疼。

每天蹦跶来蹦跶去的,有次没把握好距离,掉水缸里,辛亏妈妈及时捞了出来,浑身上下湿了个透,它也吓得不轻。

院子总会有麻雀飞来,我们拿根绳子绑到一根短木棍上把筛子撑起来,洒下诱惑麻雀的谷子,躲到房子里透过玻璃窗口进行监视,等着它们掉进陷进。

不记得有没有成功过,但总算为猫能吃上肉尽了点心。

功夫不负有心人,不知从哪里来的一只误打误撞进了房子,这下倒是成全了我们。

关起房门,拿起扫把,好一阵前后围剿,一头撞在玻璃上晕了过去。

好歹抓住一只,赶紧拿线绑起来,给猫加个餐。

生活在大城市,住在钢筋水泥的房子,那么大点地儿,养猫便成了奢侈的事儿。

身边有养猫的朋友们,从他们那里听听猫粮,去医院做手术,打疫苗,除虫剂,洗澡之类的贵的费用着实吓人。

要是在生个病,更不得了。

这不有个小姐妹家的猫得了猫传腹,昂贵的费用不说,关键被医治的概率还那么小,心都碎了。

为什么我们喜欢养宠物?

据说在城市里养猫猫狗狗的大多是年轻人,有的是在校学生,有的是毕业参加工作不久,996的工作,不太高的薪水,自己吃的都不太好,买高价的宠物粮食。

网络上很多人为了救治生病的宠物,不惜变卖自己的物品,刷信用卡,背负高额的债务,却依旧愿意去养。

电视剧《加油!妈妈》里面,在幼儿园工作的卢川晚上自己吃着泡面,墙壁上贴了好多食谱,指着食谱询问狗狗今天想吃什么。

邻居敲门送甜品惊讶的不得了,以为那些食谱是卢川的,哪里知道那是给狗狗的,不由得说了句“你的狗吃的都比你好。”

自己的饭可以懒的做,但狗狗的不能将就。

科罗拉多大学社会学教授莱斯利·欧文在《我的狗总是先吃:无家可归的人和他们的动物》(My Dog Always Eats First: Homeless People and Their Animals)一书中呈现了一份关于流浪汉的统计。

数以万计的无家可归者中,大约有10%的人养宠物。他们将宠物比作氧气,认为宠物是他们生活下去的必需品。

尽管他们大多数时候都风餐露宿,饥寒交迫,但在获得食物后,他们往往选择让宠物先吃。

对这种种种我们怎么看待?

我想对于他们而言,看似是宠物被养,其实是自己被治愈。宠物不仅仅是宠物,某种意义上是一个人在黯淡无光的日子里,孤独压抑的空间里唯一能得到安慰和感到温馨的存在。

这种种迹象从侧面反应了我们内心深处的需求——我们渴望去爱,去爱的时候,我们会因为无能为力,因为要失去而心碎,但也会被治愈。

人,被造就渴望爱,因为“他”是爱。

爱一只宠物,爱一个人,爱一个孩子……没有不付代价的,也没有不心碎的。

可如果我们谁都不爱,那真是活在地狱。