提到“罪恶感”,你最先想到的是什么呢?

或许你会否认:我不曾有过罪恶感!

或许你的脑海中会闪过一件久久不能释怀的往事;

又或许你感到透不过气来,因为此刻你心中正有难以言说的罪恶感。

那么罪恶感到底是什么,又从何而来呢??

1."超我"

当我们做错事时,良心会感到不安,随之产生内疚和自责,这是心灵健康的表现。但过度的罪疚反而让我们失去面对过失的勇气,甚至我们无法分辨自己是否真的“做错了”。

心理学指出,当我们违反或者不符合、达不到某些社会上或家庭里的一些规定和准则时,就会有罪恶感或歉疚感,而这往往跟真正的犯罪没有任何关系。

在我们的成长过程中,这些规定被内化形成超我,对我们的行为进行评判,因此罪恶感是由超我产生的。

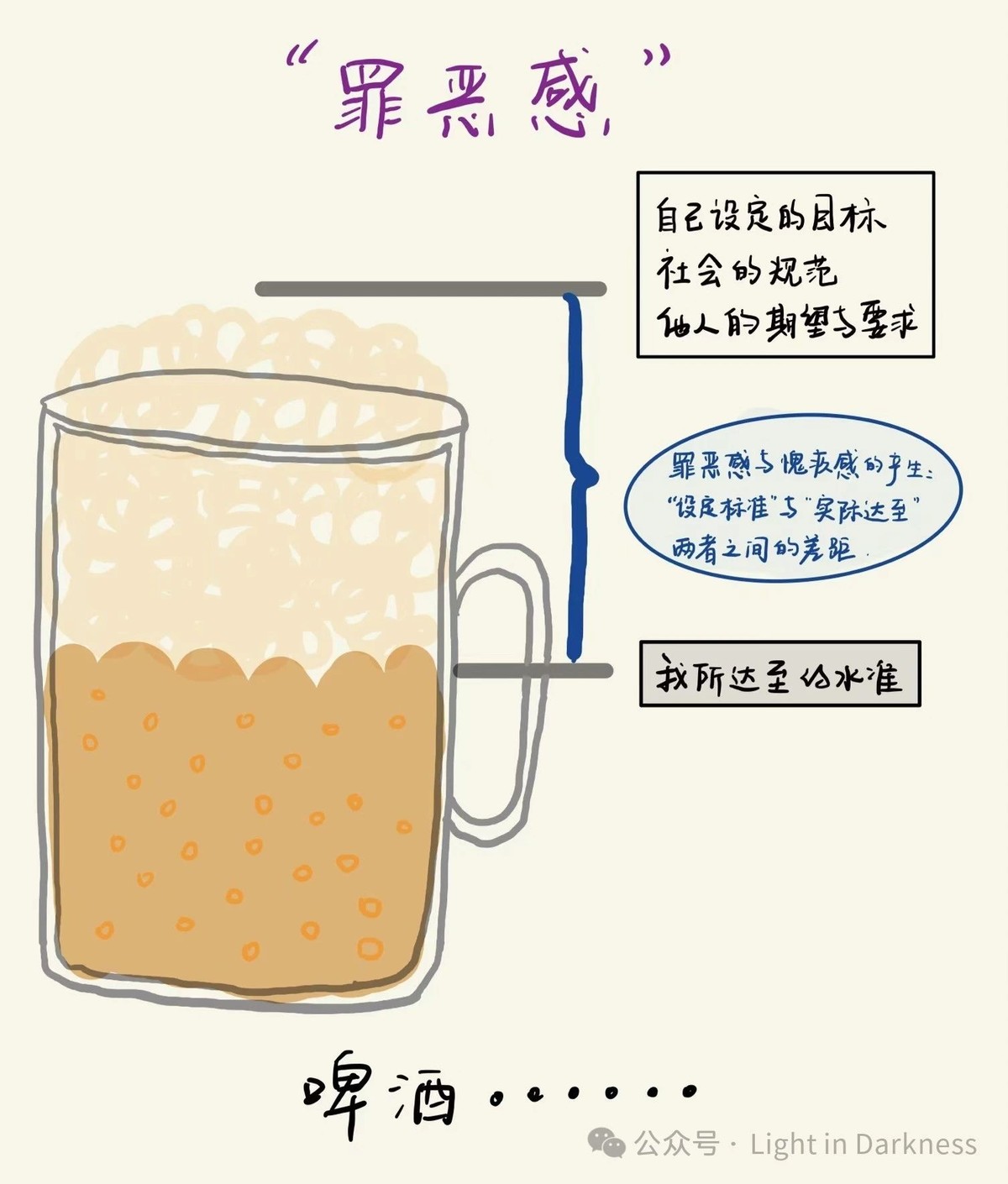

我们将通过一张图来描述“罪恶感”:

罪恶感好似啤酒里的泡沫,一位专业的调酒师在打酒时会尽可能控制啤酒的流速和角度,以减少泡沫的厚度。罪恶感也是如此,我们“觉得”自己犯错了,但事实上可能只是违反了“超我”的规则。

因此,为了减少如啤酒泡沫一般的罪恶感,我们应该重新思考:

是谁制定了“超我”的规则?为什么制定?这些规则是否适合我?同时更需要客观评价自己的真实水准,并反问自己:我真正应该达到的目标是什么?为何我要如此行?

2.如果我真的做错了

做错事的我们,会因为拥有健康的良心而经验到内疚自责的心情,但过度的内疚自责则形成了不必要的罪恶感。罪恶感削弱了我们的自我价值感(自尊),使我们陷入瘫痪,并夺走我们内在的力量,它让我们抬不起头来。

此时的罪恶感更像是冬日早晨暖和的被窝,人们情愿躲进自己的罪恶感中,一再咀嚼心中的悔恨和对自己的厌弃,以逃避做出改变所要付上的代价。

与罪恶感相对应的是罪识感,即看清并认识到自己的错误,承认自己是一个会犯错的人。

罪识感不会夺走人的力量,相反,只有意识到自己是一个会犯错的人,才能真正触摸到人性最真实的一面,并激发心里的力量,正如荣格所说,“认识到自己的过错可以成为一股巨大的道德推动力……没有过错就不会有心灵上的成熟,思想上的水平线就不会扩大”。

将罪恶感转化为罪识感是心理咨询的径路,在咨询室里,咨询师通过聆听、无条件的接纳等等,帮助案主澄清罪恶感,有时需要刨去泡沫,有时则需要帮助案主建立健康的罪识感,以重新拾起心中的力量,开始新的生活。

犯错的孩子只有在体验到“无条件的接纳”时,才有勇气承认自己打翻了牛奶,并能够在父母的帮助下收拾残局。

无条件的接纳重新建立我们的自我价值感:无论你的行为是否理想,你都将被当作“一个人”而得到尊重,一个人的价值并不取决于行为好坏,这价值是由造物主白白赋予的,存在即是价值。

罪恶感让人退缩逃避,做错事的人良心备受煎熬,惶惶不可终日。无条件的接纳则重新赋予了人“自尊”:我虽然我犯了错,但这不会动摇我的自尊(价值),我仍然有勇气承认错误,并做出改变。

<< 一个古老的小故事 >>

在古代有一对亲兄弟,哥哥叫该隐,弟弟叫亚伯。该隐与亚伯同时向上帝献上礼物表示感恩,然而上帝更喜欢亚伯的礼物。该隐于是嫉妒亚伯,在田间杀了亚伯。

上帝问该隐:“你的弟弟呢?”

该隐回答:“我不知道,我难道是看守弟弟的吗?!”该隐的罪恶感令他逃避自己的行为,他否认自己杀了弟弟。

上帝又问:“你做了什么事呢?你弟弟的血在田间向我哀告,今后你要离开你的家,在地上流浪。”在这里,上帝道出了对该隐的惩罚,他需要为错误承担后果。

此时,陷在罪恶感中的该隐终于有机会表达出他的恐惧,他对上帝说:“我离开这里以后,其他人见到我一定也会杀我。”

上帝医治了该隐的恐惧:“我赐给你一个记号,凡是见到这个记号的都不敢杀你。”

最后,该隐离开家乡,并在新的地方定居,开始新的生活。

在这个故事里,该隐的罪恶感令他无法承认自己对弟弟的谋杀,而父亲则用两个提问逼着该隐直面错误,建立他的罪识感。

深陷罪恶感中的该隐心中不安,惶惶度日,他担心自己同样难逃被杀的命运。此时上帝明白他的恐惧,有时正是恐惧令我们无法承认错误,上帝给了他保护的承诺——一个记号,凡见到记号的人必不杀该隐。

上帝给的记号既是为了保护该隐,也是在建立他的罪识感,提醒他曾经犯过的错。当罪恶感被转化成罪识感后,该隐接受了上帝的安排。他应当为错误承担后果,但也需要开始新的生活。

*此系列参考由吴信如与古伦神父所著的《为什么都是我》。