夜,寂静的夜,寂静得像是一片白色羽毛在漆黑的夜空飞翔。万赖俱寂,皑白一片的莫斯科土地进入了深深的睡眠。

它上面座落的一栋硕大的别墅,别墅内每个人都发出依稀可闻的微弱鼾声,浸沉在甜蜜的梦里。唯有在宽阔的大厅,微光之中,我们可以听见喃喃细语——

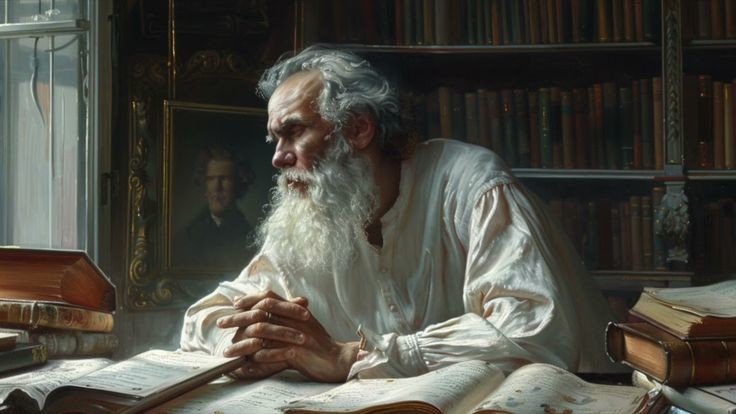

一位老人,这栋别墅的主人,家庭成员中年纪最大的一个,他正跪在上帝面前,在寒冷如冰的地板上恳切祷告。

他的胡子白得像雪,他的身体已经佝偻,他的手冷得不住颤抖,然而他的意志坚定,他的心像壁炉内烧得赤红的碳一般灼热。

他在祷告一件事,他切切恳求上帝,求圣灵指引他让他能好好分辨——这件事已经纠缠他好多年了。

他曾把这件事敞开在家人和朋友的面前,换来的却是轻蔑和嘲笑。每个人都说那不是慕道而是偏执、是虚荣作祟而非圣灵感召。

在这件事上,他们都忘了眼前老人是写出了《战争与和平》、《安娜‧卡列尼娜》和《复活》等巨著的伟大人物。

在这件事上,他在别人眼中丧失了理智而切切实实成了老懵懂。

不但如此,老人还清楚明白,如果坚持己见,真选择去做那件事,他就会在自己业已拥有的死后威名上留下污点,后世的人会觉得他滑稽可笑,教徒们会对他的奉献不以为然。没有人会觉得他是个勇于牺牲的基督徒,只会觉得他是个不分轻重的偏执狂。

如此,过去没有人了解他、现在没有人了解他,将来也断不会有人再了解他。假如他选择去走这一步,悲苦就是他生前的命运,抹不去的污点就是他死后的宿命。在这件事上,他跟约伯一样,与他同行的只有上帝。

面向客厅的大门,那道窄门,风和雪在它外面狂飙,发出低沉而可怕的声音。门此刻看来是如此沉重,仿佛整块是用铅和生铁铸成。外面飘洒着的不仅是雪,更是死亡。

那不是瞬间的死而是缓慢的、缓慢而悲苦的死,贫病虚弱而死。这死让老人想起主耶稣自愿被钉上十架——那与人性相背,没有一丝一毫的虚荣。

“主啊,倘若可行,请叫这苦杯离开我!”老人几乎禁不住喊出声来。他的心是痛苦的、他的心是软弱的。

“然而不要照我的意思,只要照你的意思。”仿佛圣灵在他耳边细语,让他在心里悄悄地说上这最后一句话。

是的,他写出了不朽名作、他每月把自己所得的很大一部分赈济穷人、他待人和睦慈祥、他乐善好施,像是雨果笔下那位冉阿让一样在世人眼里无可指责,甚至有时他的家人和朋友会抱怨他行善施惠得过了份,他的和善可亲错惠于与他阶级有别的人。

可是,每天夜里、清晨,独个儿在公园里散步的时候,一种从内心深处发出的呼召没有停歇。

圣灵在晚上像夜莺一样歌唱、在早晨像百灵鸟一般向他呼唤,在他散步的时候像微风一样轻轻拂过他的心——“此刻正就是时候!”

那的确是呼召,呼召是不应该用人的标准去衡量的。

“你当抛弃所有跟随神。”圣灵如此对他说。

“人应该在安逸中奉献天主,而非把安逸奉献于天主。”他的亲人朋友说。老人并不否定他们的话,他们没有犯错,或者安逸是他们得到的呼召,但那决不是他得到的呼召。老人对自己的呼召是什么一清二楚。

当走的路已经走过。那些不朽的文学巨著是他年青时候为这个世界作出的奉献,可现在他需要奉献的不是他的才华而是他自己。他已经老了,老得不能再老了,他已经把这件事耽搁得太久了。

家人和朋友说:“你不妨先分辨清楚那究竟是上帝的意思抑或是自己的偏执再行决定吧。”起初他相信了这句话,于是一而再、再而三地分辨,也一而再、再而三地拖延,让时间慢慢流逝、让自己慢慢变老。

可如今他醒悟了,那句话只是让自己可以把那个呼召无限拖延、拖延至死,安稳又快乐地度过余生的托词。

不,他绝不能把这件事担搁到死!

他不愿作个教徒,他决意成为上帝的仆人,这就是推动他整个意志的力量所在,这个力量甚至足够让他推开那道沉重的窄门。

他不愿意单单出现在教堂里、弥撒中,他必须活在自己的生命里、别人的生命中。他必须走入上帝里面,也让上帝走入自己里面。

早晨,别墅里的人醒来,老人却已经离开,他走在风雪当中、上帝之中。