宣教士的故事

许多人对于博德恩的英年早逝而感到惋惜,也质疑是否主的呼召失败了,为何主所呼召的人已经准备就绪,却死在路上,始终没有涉足他的呼召之地?

从人的角度看确实如此,博德恩的宣教好像失败了。但,正如教父特土良说的“殉道者的血是教会的种子”,宣教历史的开拓和展开都与宣教士的牺牲息息相关,总有先行者冒着生命的危险到偏远的未得之民之处开拓,他们的勇敢先行,乃至摆上了性命,却因此而使福音在该处得以生长,在若干年后,教会建立。

博德恩的牺牲就具有这样的意义,早在他病死前,他已经立好遗嘱,在他财产中其中的25万美金要捐献给中国内地会,他的母亲则按照儿子的遗愿,将这笔巨款全部捐赠给内地会。

很快,内地会就决定在甘肃兰州建立一所以他名字命名的医院——博德恩医院(如今是兰州市第二人民医院)。这所医院创建于1918年,至今业已108年了,在医院庆祝100周年纪念的那年,我们一家都在现场,见证博德恩当年为主火热却未竟之心愿的实现,神将他与如今在此处宣教的我们联结一起。

百多年来,由于博德恩的牺牲,激励了许多宣教士前来甘肃延续他的心愿,我们只是排在末尾的一位,相信在我们之后还会陆续有其他的宣教士过来,直到这个区域的穆斯林都全数归主为止。正如《生生不息:兰州博德恩医院医疗传教行传》作者说的:“博德恩的生命在神手中,以不可想象的方式在甘肃的大地上全面展开。”

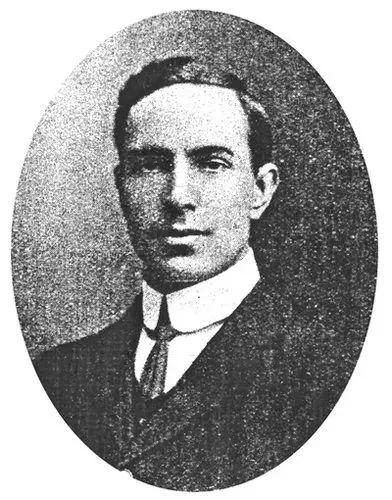

第一位受博德恩感召而来的是金品三,他是前来中国宣教的金辅仁的儿子,1887年金品三在中国汉江的一只民船上诞生,在父母的影响下,他在1910年加入中国内地会,成为第二代宣教士。

在他接受各种教育和装备后,在1910年11月份,就是他23岁那年,他登上了前往中国的轮船,以医疗宣教士的身份进入中国。他踏足中国后大部分时间在救治伤兵,同时他也努力适应当时中国混乱的生活环境。

直到他25岁那年,内地会建议他到兰州创办博德恩医院,在此之前,他逐渐关注穆斯林群体且心里有了负担,因此,当内地会如此建议时,他欣然接受了。于是,他就是将博德恩心愿正式扎根在兰州的第一位宣教士,博德恩虽然从未踏足他的呼召之地,但他的爱和信心已经落地在兰州,直到如今。

默想

我实实在在地告诉你们,一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。(约翰福音 12:24 和修版)

经文中一粒麦子的比喻显然就是指着耶稣的死,所有的死亡必然是生命的终止,然而,耶稣的死却带来了生命(结出许多子粒来),而且产生了更多的生命(教会),这也是耶稣得着荣耀的时刻。

经文意味着跟随祂的门徒也一样,需要如此牺牲,然而,门徒的牺牲必然结出更多果子。牺牲不是悲壮的,而是经历荣耀的必经之路,因为在基督里即使死了也必然复活。

既然死不是终结,死同时也是经历荣耀的必经之路,那我们要把死变得更有价值的方式就是作主的门徒,把生命的主权交给主,一生为主而活,做什么都是为主,身体力行去见证祂,这样我们的死就能结出果子。

操练

死亡或许离我们尚远,但也可能就在咫尺之间。既然我们已经领受了救恩,并且有永生的把握,就不要让死变得痛苦和遗憾,唯一的方法,就是作主门徒,而不是纯粹作一位没有生命成长的信徒。

你可以先播放一些安静的音乐,然后请闭上眼睛,想象一下这个时刻你即将死去,想象此时的你,身体正在往下坠落,而你的脸朝上,随着你的身体坠落,你能看到的光越来越弱,此时,正在慢慢坠落的你,是怎样的心情?请记下浮现出来的心情,然后告诉主。

不管什么心情,请你用“主啊,我要看见...”这个句式来作为你这次默想的结束祷文。

祷文

主啊,我要看见我像麦子一样被埋在土里,然后结出许多子粒来,以致我的死能荣耀你,也能在复活以后被你称赞。奉耶稣的名祷告,阿们。